“你还记得我的名字,以及那两封信,谢谢记者!也借此机会,再次感谢我的恩人黄光蚕!”

11月4日,本报记者和宝盖仑后农民义务110巡逻队队长黄光蚕,再次联系上远在安徽蚌埠的读者张文荣(张云容),共同回忆两封跨越千里、饱含深情的《感谢信》,大家感慨万千,思绪又回到十年前。

第一封信: 打工妹来信感谢恩人

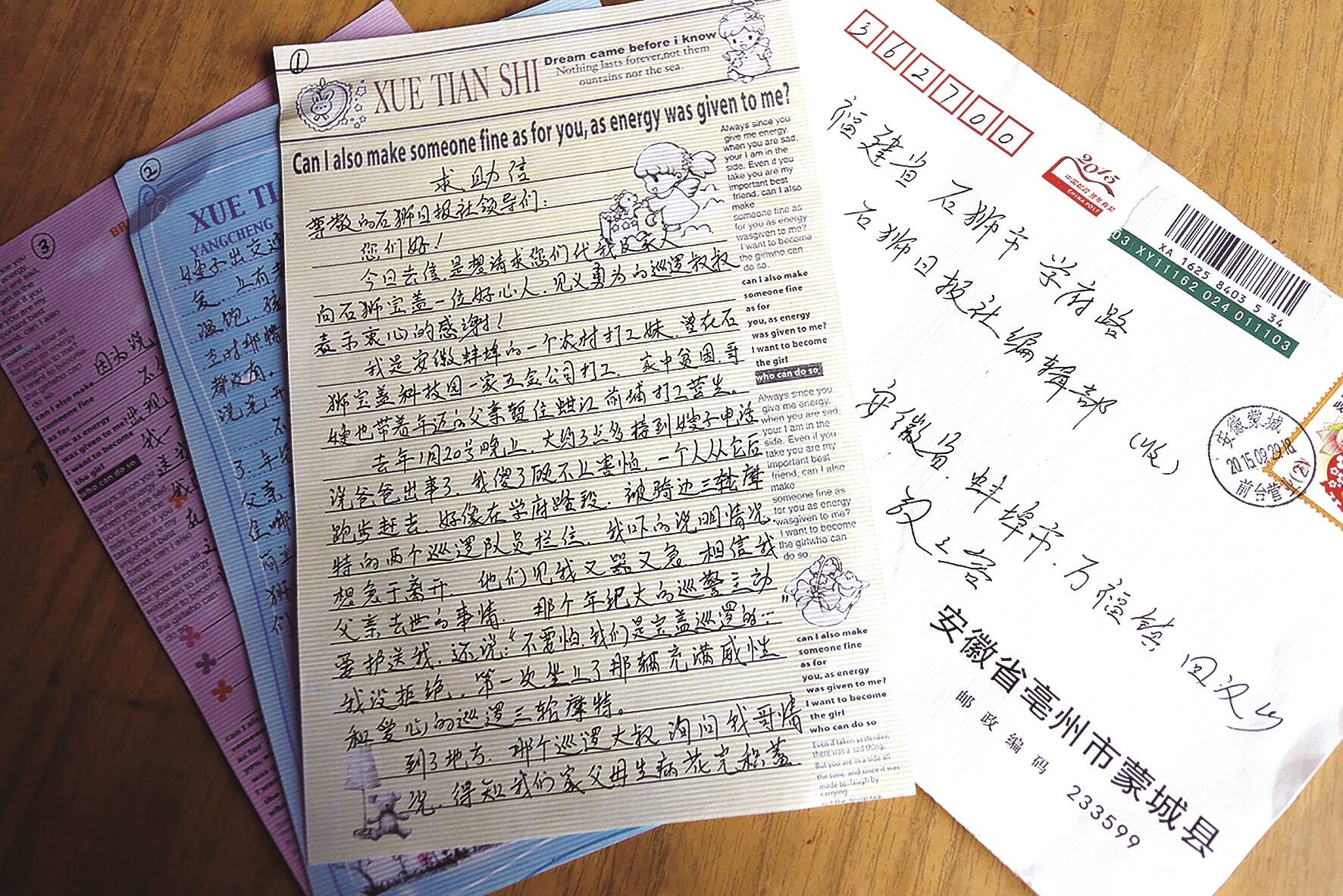

2015年10月19日,本报编辑部收到一封来自安徽省蚌埠市万福镇回汉乡“张云容”的《求助信》,这其实是一封《感谢信》,信封背面有一颗爱心上写着:“感恩的心”!

信中,“张云容”希望本报能将一份谢意送到恩人——宝盖仑后农民义务110巡逻队队长黄光蚕手中。在及时向黄光蚕送达这封信的同时,本报全文刊发“张云容”的这封来信,也还原了发生在2014年初一个深冬之夜的温暖故事。

2014年1月21日凌晨,在马路上巡逻的黄光蚕,偶遇边哭边跑的张云容,还以为她遭遇抢劫,后来才知道她父亲刚刚病逝。载着张姑娘赶到目的地后,张父已摆灵于村口的一处空地,孤灯一盏。黄光蚕掏出随身携带的、女儿给自己过生日的3000元资助“张云容”,作为张父的火葬费,未留下姓名便离去。

回乡葬父后,“张云容”苦寻近两年,终于在微博上的一篇题为《最美石狮人——农民义务110队长黄光蚕》文章中,认出当年的那位巡逻大叔——黄光蚕。于是,“张云容”立即向本报来信转达对恩人的感谢,并在信中感叹:“有人说‘石狮金钱多人情薄’,我相信石狮好人多,人情深厚……”

“哎呀!”看完“张云容”的来信,黄光蚕长叹一声,摘下老花镜,眼眶湿润了,“姑娘真是一个有心的人,我都快忘记这件事了。”上述新闻事件见报后,在石狮当地引起强烈反响,广大读者与爱心人士纷纷为黄光蚕“雪中送炭不留名”与“张云容”“千里报恩不放弃”的故事而感动、点赞。

第二封信:

媒体联动找到张姑娘

感动于一颗感恩的心,两地媒体发动寻人策划。

“张姑娘,你的信巡逻叔叔已经收到,可是你在哪里?”2015年10月27日起,《石狮日报》联手安徽《蚌埠日报》《淮河晨刊》发起新闻策划,共同寻找心怀感恩的“蚌埠张姑娘”,以了却牵挂她两年的心愿。

联系蚌埠警方查询户籍、联系当地村干部找人、联系在石狮市宝盖科技园有关方面找工友,甚至联系过石狮市殡仪馆查询“张云容”亡父相关信息……但因地址、姓名难以确定,无论是线上还是线下,两地媒体记者苦寻“张云容”近半年未果。

过了次年春节,即将进入夏天,事情出现转机。2016年4月13日,本报编辑部再次收到张姑娘的信。这封信从安徽省亳州市蒙城县发出,邮戳时间为2016年4月1日,与前一封来信相隔近半年。

“谢谢你们,帮我找到恩人黄光蚕叔叔,感谢你们!”张姑娘在这封来信中说,在写第一封信时,签名的瞬间不想暴露自己的真实身份,将本名“张文荣”写为“张云容”,“想不到给你们带去那么多麻烦,真是对不起各位了。”

原来,张文荣此前在石狮工作10余年,早已是两名孩子的母亲。“石狮有许多好人,除了黄光蚕,当年还有许多人给了我帮助。”谈起石狮,她充满感激。回乡后,张文荣在安徽蒙城一家保险公司工作。“虽然黄光蚕叔叔说‘这钱不用还’,但我心里还是放不下。”张文荣在信中说,“他老人家一定也不容易,而我们还年轻……”

在读罢张文荣的第二封信后,黄光蚕不禁感叹:“张姑娘真的很实在!”在他看来,两封千里来信,早已胜过万金!

寄信之后:

跨越十年的不了情

一个温暖的故事,有了一个圆满的结局。而令记者未曾想到的是,这个温暖的故事还有“续集”。

“后来她又回到石狮,我们再次见上了面。”今年11月4日,记者采访黄光蚕时获悉,大约2020年的时候,张文荣和丈夫回到石狮工作,张文荣推着小板车摆摊卖衣服,直至今年中秋节前公公过世,夫妻才返回安徽老家。

“他们夫妻都非常好,偶尔路过我这里,就要进屋打扫卫生、整理房间,我都说不要。”黄光蚕说。一次,夫妻“不打招呼”,悄悄取走黄光蚕放在墙外的一堆旧迷彩服帮忙清洗,从一件迷彩服的口袋里发现1000多元现金。“她来电话告知时,我才知道居然有钱放在衣服口袋里。我让她把钱留下作为洗衣服的工钱,她坚决拒绝了。”回忆起这件事,黄光蚕哈哈大笑。

“其实,在我心底,早已把黄叔叔当成自己的父亲。”在接受电话采访时,张文荣动情地说,“如果有机会,还会回到石狮”。

两封《感谢信》与本报的持续追踪报道,将两位新闻当事人紧紧联系在一起,成就这跨越十年的不了情!