石狮市中医院党支部书记、心理科负责人蔡联灯为患者进行心理治疗

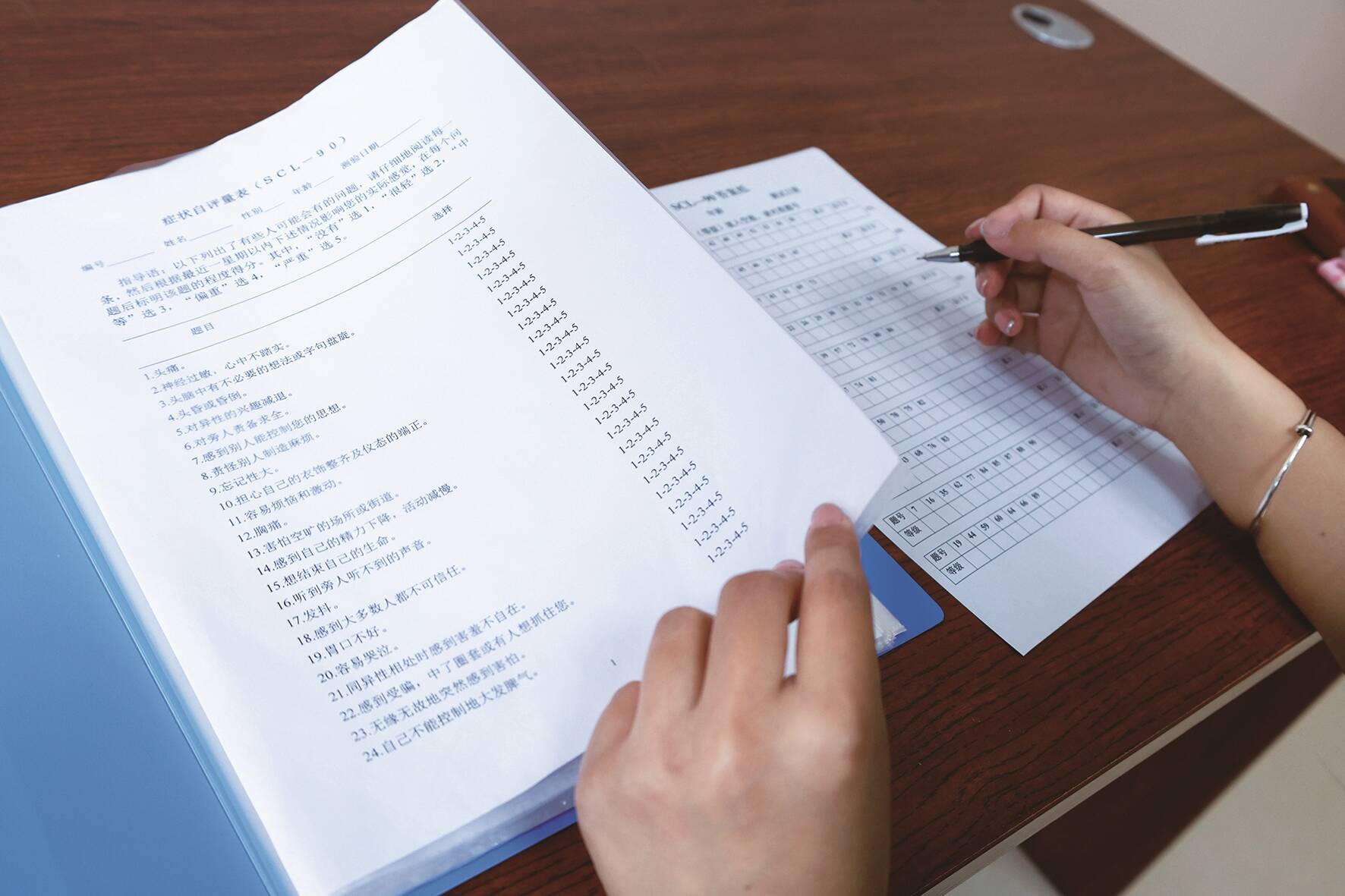

睡眠门诊为患者进行专业评估

石狮市中医院院长、主任中医师李灿新为患者针刺安眠穴

门诊使用经颅磁刺激仪为患者治疗

患者入住病房接受睡眠监测

当城市灯火渐熄,许多人却在黑暗中与睡眠对峙。

面对睡眠障碍,多数人习惯用“忍忍就好”自我宽慰,但是,“忍忍”真的就能好吗?

今年,石狮市中医院在全市开设首个睡眠门诊,以“中西医结合、多学科协作”的模式,为患者提供从诊断到康复的全周期睡眠健康管理。自开诊以来,这一特色专科为众多睡眠障碍患者带来了就医新体验。

1 被低估的“睡眠障碍” 和“头痛”一样需要重视

3月16日,中国睡眠研究会发布《2025年中国睡眠健康调查报告》。报告指出,睡眠困扰包括夜间如厕,夜间易醒或早醒,入睡困难等。结果显示:中国18岁及以上人群睡眠困扰率为48.5%。

近日,记者就睡眠有关问题随机走访我市市民。在“睡不好的原因”这一提问中,不少受访者表示:“想的事情太多”“血压不稳定”“年纪大了,身边人多少都这样,很正常”。而被问及“睡不好时如何应对”,答案更是五花八门:有人选择看手机、刷视频,试图用疲惫感换取困意;有人干脆放弃入睡,彻夜不眠;还有人自行服用助眠药物。

“头痛发作时,人们会迅速警觉,而睡眠障碍却常常被忽视。”石狮市中医院党支部书记、心理科负责人蔡联灯指出,目前,大众对睡眠障碍的认知普遍存在误区,认为不是病,不用在意。“事实上,睡眠障碍和头痛一样,都是一种症状,这个症状的背后往往涉及数十种潜在病因。”

蔡联灯说,睡眠障碍是身体发出的重要健康预警,早干预才能及时止损。睡眠障碍往往伴随焦虑、抑郁情绪,还与呼吸系统、心血管系统、神经系统、代谢系统、免疫系统等身体问题相关,如果不及时干预,容易导致各系统疾病风险、损害增加,影响身体健康。如:2型糖尿病,长期睡眠不足或睡眠质量差可导致胰岛素抵抗增加,血糖调节异常,从而增加2型糖尿病的发病风险。

2 石狮市中医院 开设睡眠门诊

蔡联灯在我市心理诊疗领域深耕多年,他发现,心理科就诊人群中,就有三分之一的患者深受睡眠困扰。“患者大多选择自行克服,或因伴随其他病症分散就诊于各个科室,普遍缺乏针对睡眠问题的直接就医意识。”

3月20日,石狮市中医院开设睡眠门诊,打造以“中西医结合、多学科协作”为特色的睡眠障碍诊疗中心,填补本地专业睡眠诊疗领域空白,引导市民重视睡眠健康。

在专家团队配置上,门诊集聚李灿新、蔡联灯、高冠闽、林英涛、易志、苏阿风、黄晓安、李晓骊、纪钰镓多位专家轮流坐诊,覆盖心理、中医、呼吸、神经、康复医学等多学科背景,综合运用中医整体调理、西医精准诊疗、针灸靶向干预等多元手段,为睡眠障碍患者提供个性化睡眠健康管理。

在硬件设施配置上,门诊配备物理治疗室、呼吸机治疗室和心理治疗室等治疗区,经颅磁刺激仪、脑电生物反馈治疗仪等先进设备,为专业诊疗提供有力支撑。同时设置病床,满足睡眠监测和重症睡眠障碍患者、需住院观察患者的需求。

那么,市民如何判断自己是否需要进行睡眠健康干预呢?

蔡联灯指出,临床上诊断睡眠障碍需要综合考量。一方面,患者存在相关症状表现,如:入睡困难(成人入睡潜伏期>30分钟),睡眠维持障碍(整夜觉醒次数≥2次),早醒、睡眠质量下降和总睡眠时间缩短(短于6.5小时)等,且症状每周至少出现3次。另一方面,伴有日间功能障碍或日间的痛苦体验,如:注意力、记忆力减退,学习、工作、社交能力下降,情绪波动或易激怒,日间思睡等。

3 多学科协作 提供个性化睡眠健康管理

事实上,睡眠障碍涵盖抑郁、焦虑、慢性疼痛、呼吸障碍等多种病因。精准排查病因、开展系统化干预,才是破解睡眠难题的关键。

当前,石狮市中医院睡眠门诊创新推行“精准评估—个性分诊—综合治疗”服务模式。患者就诊后,将接受专业睡眠评估,再根据问题分诊至相应专科,复杂病例最终由多学科专家会诊解决。

“在这里,一次问诊就找到问题的根源。”4月,门诊接诊一位40岁左右的患者,这名患者长期饱受失眠折磨,伴有夜间呼吸暂停和白天昏昏欲睡症状。经过评估后,迅速转介至呼吸专科医生处,通过住院睡眠监测,最终被确诊为呼吸暂停综合征。一段时间以来,患者经过呼吸机治疗,睡眠状况得到显著改善。

依托多学科协作优势,睡眠门诊整合多元化手段,为不同类型的睡眠障碍患者进行综合治疗。如:对呼吸暂停患者,可灵活运用持续气道正压通气、口腔矫治器、手术与生活方式干预等方法;对心理疾病患者,可灵活运用认知行为疗法、放松训练及药物等方法。此外,还可以结合中医内服外治手段,如中药、代茶饮、药膳、针刺、耳穴压豆、按摩等,为患者调节气血运行、平衡阴阳、祛邪扶正,恢复身体健康状态。

“切记!不能盲目滥用安眠药自我调节。”蔡联灯特别提醒,安眠药主要通过调节大脑神经递质或受体功能来降低中枢神经系统的兴奋性,从而诱导或维持睡眠。然而,不同类型的安眠药对应不同症状表现,尤其当睡眠障碍由抑郁、焦虑、慢性疼痛等疾病引发时,仅靠调节神经递质的作用,难以触及问题本质,唯有针对原发病进行系统治疗,才能真正铲除睡眠障碍的根源。

(记者 黄翠林 郭雅霞)